我和很多人一样,对余光中的印象源于上世纪后期的《乡愁》。余先生一生漂泊,诗文的主题,多离不开“离乡”“乡愁”“孤独”“死亡”,读他的诗,迎面而来的是一种顽强的苍凉。

几次逃亡,数次离乡,一如他自己称作的“蒲公英的岁月”。诗人的寂寞,文人的孤独,余先生一人占尽。他孤独着自己的孤独,贯穿时空,延展开来,却在当代无处落脚。他一生思考着生命的始终,明知宿命般的结局,却依然要与永恒拔河。1966年,不到四十岁的余先生写了《当我死时》。诗中,他想到生命的终结是返乡,回到最初的自己,踏上当年的故土,“这是最纵容最宽阔的床/让一颗心满足地睡去,满足地想”。

又有对泯灭尊严与文明的不妥协,对残暴荒蛮世道的讽刺。《有一只死鸟》中,不被人群接受的异类日渐消亡,射杀后制成标本,贴上标签,成为对后人的诫言。然而,“杀一只鸣禽,杀不死春天/歌者死后,空中有间歇的回音/或者你坚持歌唱,面对死亡”。死鸟变得不死,只因面对肃清异己的捕杀,消亡之后还有坚持,还有希望,还有未能泯灭的初心。

明知生之寂寞,却要去守夜之孤独,这是余光中的纠结与坚守,知命与不甘。他借《九命猫》之口说,“我的敌人是夜,不是任一只鼠/一种要染黑一切的企图”,夜之黑,如同死亡,如同绝望,如同我们心底潜伏的罪与恶,人类永恒的心魔。人类自古害怕黑暗,上帝赐予人类光明,科学使得光在黑暗中有了可能。可我们心中的黑暗,永远无法被全部照亮,死亡带来的黑暗,更非人类可以逃遁。余光中的眼,不是用来寻找黑暗中的光明,知时间不可逆,生命规则不可违背,他也宁愿去独守这黑夜,“黑暗是一部醒目的书/从封面到封底,我独自读”。

“拔河”是余先生频繁使用的意象,除了世人熟知的那首《与永恒拔河》,还有《水草拔河》:“昼夜是涟漪,岁月是洪波/是谁,明知我不能停留/日日夜夜,却叫我上岸去。”即便明知时间不可逆,最终是输家,依然还是要在有限的时间里对峙下去。“滔滔的水声里/只有我,企图用一根水草/从上游到下游/从源头到海口/与茫茫的逝水啊拔河。”生命终将逝去,时间在围剿生命,人在时间的长河里无处可逃,无路可退,一切都将指向一个终点,而诗人还有,也只有一根“水草”——救命稻草也好,幻象毒株也罢,是他仅有且不放手的武器。面对人生之“不可抗力”,缴械投降的人太多,孑然独守,懂得享受的,是背水一战的乐趣。

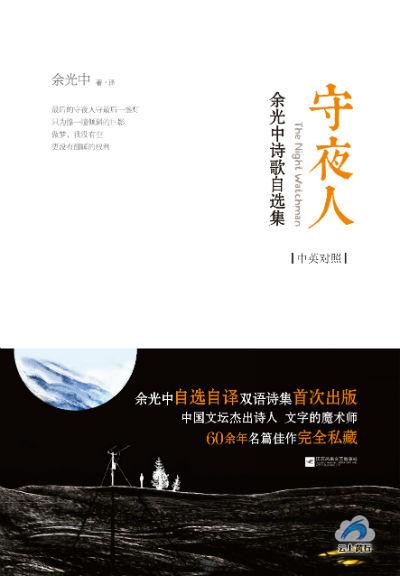

余先生写诗六十多年,成诗一千多首。自选且自译的诗集,余先生一生只出过一部,那就是《守夜人》。如他序中所言,诗人自译作品,好处是完全了解原文,绝不可能 “误解”。苦处也在这里,因为自知最深,换了一种文字,无论如何翻译,都难以尽达原意,所以每一落笔都成了歪曲……作为读者,对照而观,英译的诗,未尝不是另一个余光中。中文诗蓄势隽永,显其汉魂唐魄,英文诗则或绅士或雅痞,蘸满西方文化,依然厚积薄发。中西笔法,在一个意向,不同情境里殊途同归。好的诗歌是语言艺术的最高级,语言背后更出彩的是对文化对艺术对历史的深刻理解与感悟。(赛非)